※本コラムの内容は、当社が独自に調査・収集した情報に基づいて作成しています。無断での転載・引用・複製はご遠慮ください。内容のご利用をご希望の場合は、必ず事前にご連絡をお願いいたします。

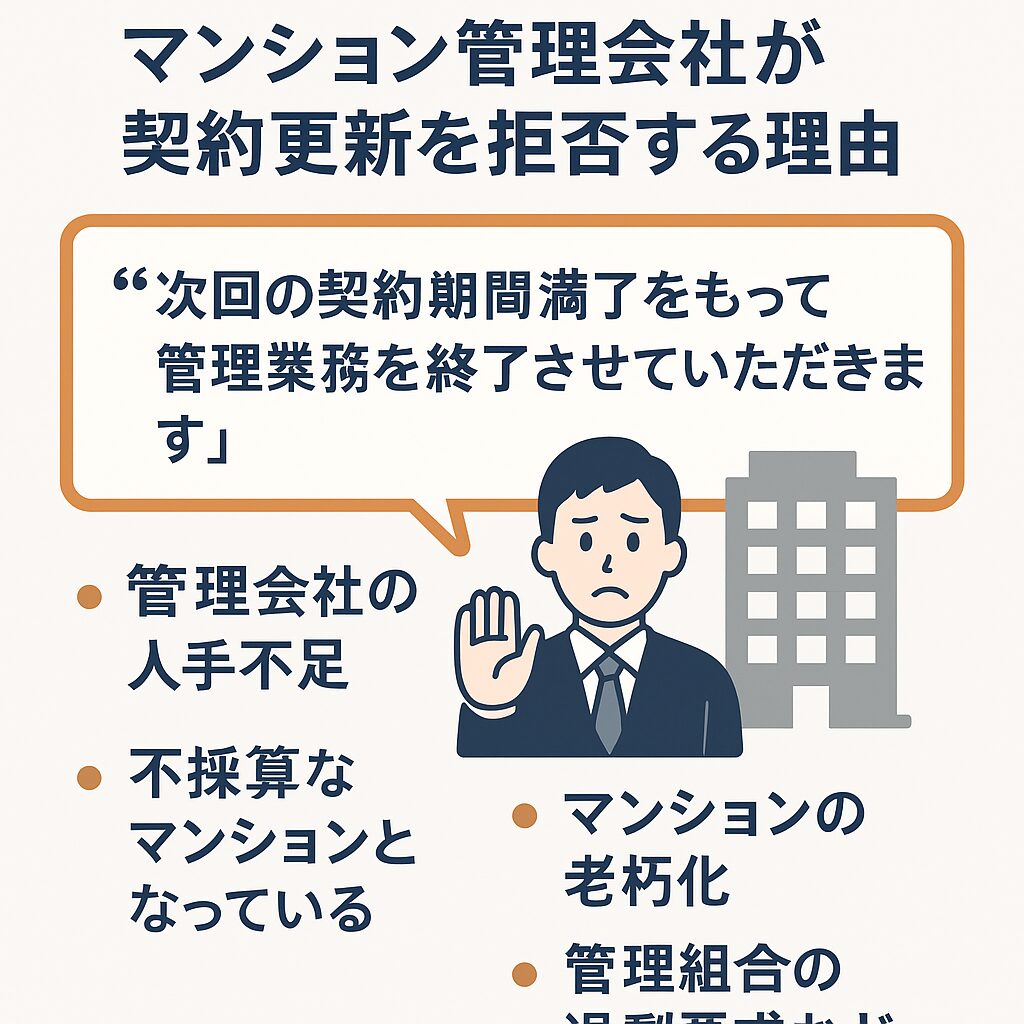

「次回の契約更新は行わず、管理業務を終了させていただきます」

こんな通知を突然管理会社から受け取ったら、管理組合の役員や区分所有者は大きな不安に襲われるでしょう。仕事を受ける側である管理会社から契約を断るなんて、普通は考えにくいかもしれません。

しかし、数年前まではほとんど聞かなかったこのケースが、近年は「管理会社から契約更新を断られた」という相談が急増しています。事実、国土交通省の調査でもマンションの高経年化や居住者の高齢化といった課題が指摘されており、管理の担い手不足は深刻な社会問題となりつつあります。

なぜ管理会社は契約更新を拒否するのか?そして管理組合はどう対応すべきなのか?本記事では、その理由と具体的な対応策を詳しく解説します。

マンション管理会社が契約更新を拒否する4つの主な理由

1. 管理業界全体が抱える「人材不足」

管理業界全体で、フロント担当者や管理員の人材不足が深刻化しています。特に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」で設置が義務付けられている国家資格者「管理業務主任者」の不足は深刻で、管理棟数を減らさざるを得ない会社も出てきているのです。

また、かつては企業の定年退職者が管理員を担うケースが多くありましたが、定年延長や再雇用の普及で、管理員のなり手が減少。単なる清掃や受付だけでなく、法律や会計、建築に関する専門知識まで求められる業務の複雑化も、人材不足に拍車をかけています。

2. 採算が合わないマンション

事業である以上、採算が合わなければ契約継続は困難です。主に2つのパターンがあります。

- 小規模マンションで委託料が少ない 例えば、総戸数30戸未満のマンションでは、管理委託費だけでは利益を確保しにくいのが実情です。物価や人件費の上昇に伴う管理委託費の値上げ交渉に応じてもらえない場合、契約終了という判断に至るケースが増えています。

- 修繕工事などの収益が見込めない 近年は工事の相見積もりサービスも普及し、管理組合が直接業者を選定するケースが増えました。それ自体は健全なことですが、管理会社から見ると収益源となる大規模修繕工事などに関与できず、採算割れとなる一因になっています。

3. マンションの「老朽化」と高まるリスク

修繕積立金不足により必要な工事が実施できないと、建物の劣化は深刻化します。国土交通省の「平成30年度マンション総合調査」によれば、築40年超のマンションは今後20年で約4.5倍に増加すると推計されています。

例えば、外壁タイルの剥落や給排水管の漏水リスクが高まっているのに、積立金不足で修繕ができない状態が続くとします。万が一事故が起きた場合、管理会社が安全配慮義務を怠ったとして「管理責任」を問われる可能性があります。こうしたリスクを回避するため、管理会社が契約継続を望まない場合があります。

参照:平成30年度マンション総合調査結果 (国土交通省

4. 管理組合からの過剰な要求・カスハラ

一部の居住者からの過度な要求やクレームで、担当者が疲弊してしまうケースです。

- 些細なことで担当者の携帯に昼夜問わず電話をかける

- 一度の電話が長時間にわたり、他の業務ができない

- 業務時間外に理不尽な理由で呼びつける

- 感情的に罵声を浴びせる

こうした行為が続けば、担当者は心身ともに疲弊し、最悪の場合、退職につながりかねません。会社としては「社員を守る」ために、契約終了という苦渋の決断をすることがあります。

この問題に対し、国土交通省は2021年に「マンション標準管理規約」のコメントを改正し、「対象物件における迷惑行為等への対応」という項目を追加しました。これは、居住者間の迷惑行為だけでなく、管理会社へのハラスメントも念頭に置いたものであり、管理会社としては「社員を守る」ために契約終了を選ぶ場合があります。

5. その他の要因

- 住み込み管理員の退職 → 代替要員が確保できない。

- マンションが管理会社から遠く、効率が悪い。

- 会計処理や書類作成方法が特殊で、標準システムに対応できない。

原因別に見る!更新拒否をされないために管理組合ができること

更新拒否の理由の中には、管理組合の努力でリスクを下げられるものがあります。原因別に「管理組合ができること」を見ていきましょう。

1. マンションの老朽化に対して → 計画的な修繕で資産価値を守る

最も重要な対策です。国土交通省の「長期修繕計画作成ガイドライン」を参考に、ご自身のマンションの長期修繕計画と積立金の状況を改めて確認しましょう。問題を先送りせず、必要であれば専門家の助言も得ながら早期に修繕や資金計画の見直しに着手する姿勢が、管理会社との信頼関係につながります。

2. 過剰要求・カスハラに対して → 理事会が「防波堤」になる

一部の居住者による過剰な要求は、管理会社の担当者個人に任せず、必ず理事会が一次窓口となりましょう。「何かご要望があれば、まず理事会にご意見ください」というルールを明確にすることが有効です。

その上で、要求が「個人的なもの」か「組合全体の課題」かを冷静に切り分け、後者であれば理事会で正式に議論してから要望として伝えるようにします。理事会という組織がフィルターとなることで、担当者の負担は劇的に軽減されます。

【重要】カスハラを放置する最大のリスク 「クレーマーが原因で今の管理会社が解約になっても、次の会社を探せばいい」と考えるのは危険です。『特定の居住者が原因で管理を引き受けられない』という事実は、次の管理会社を探す際に極めて不利に働きます。自分たちのマンションの資産価値を守るためにも、理事会が主体となってこの問題に取り組むべきです。

3. 不採算・特殊ルールに対して → 協力と歩み寄りの姿勢を示す

- 値上げ要請への対応: 管理会社から管理委託費の値上げ要請があった場合、その**根拠(最低賃金の上昇、物価高騰など)**について説明を求め、無下に断るのではなく真摯に協議する姿勢が重要です。

- 特殊ルールの見直し: 会計処理などが長年の慣習で特殊な方法になっている場合、管理会社から標準的な方法への変更を打診されたら、業務効率化に協力する視点で柔軟に検討しましょう。

4. 管理会社の人手不足に対して → 直接の対策は難しい

(これは管理組合側でできることは少ない問題です)

業界全体の問題であるため、管理組合が直接解決することは困難です。だからこそ、上記1〜3のように組合側で努力できる部分で「この組合となら仕事を続けたい」と思ってもらえる良好な関係性を築くことが、これまで以上に重要になっています。

実際に契約更新を拒否されたら?取るべき3つのステップ

1. 即座に理事会で協議

通知を受けたらすぐに理事会を開き、現状を共有し、対応方針を決定します。通常、契約満了の3か月前に通告されることが多く、残された時間は限られています。

2. 新しい管理会社を探す

現在の管理会社に不満があった場合はもちろん、なかった場合でも、複数社から相見積もりを取り、サービス内容や費用を比較検討しましょう。

3. 自主管理のリスクを理解する

後継の管理会社が見つからない場合、「自主管理」という選択肢も理論上はありますが、これは最後の手段です。管理費や修繕積立金の徴収が滞り、清掃が行き届かずゴミが放置され、共用部の設備が故障したままになるなど、「管理不全マンション」に陥る危険性が非常に高まります。

まとめ:更新拒否は、もはや他人事ではない

- 管理会社の更新拒否は「人手不足」「採算悪化」「老朽化」「カスハラ」が主因。

- 管理組合は「計画的な修繕」「要求の適正化」「管理会社への協力姿勢」でリスクを下げられる。

- 実際に更新を断られたら、パニックにならず、すぐに次の管理会社探しを始めることが重要。

将来的なトラブルを避けるためにも、今のうちから「もし、うちのマンションが契約更新を拒否されたらどうするか」を理事会で一度シミュレーションしておくことを強くおすすめします。